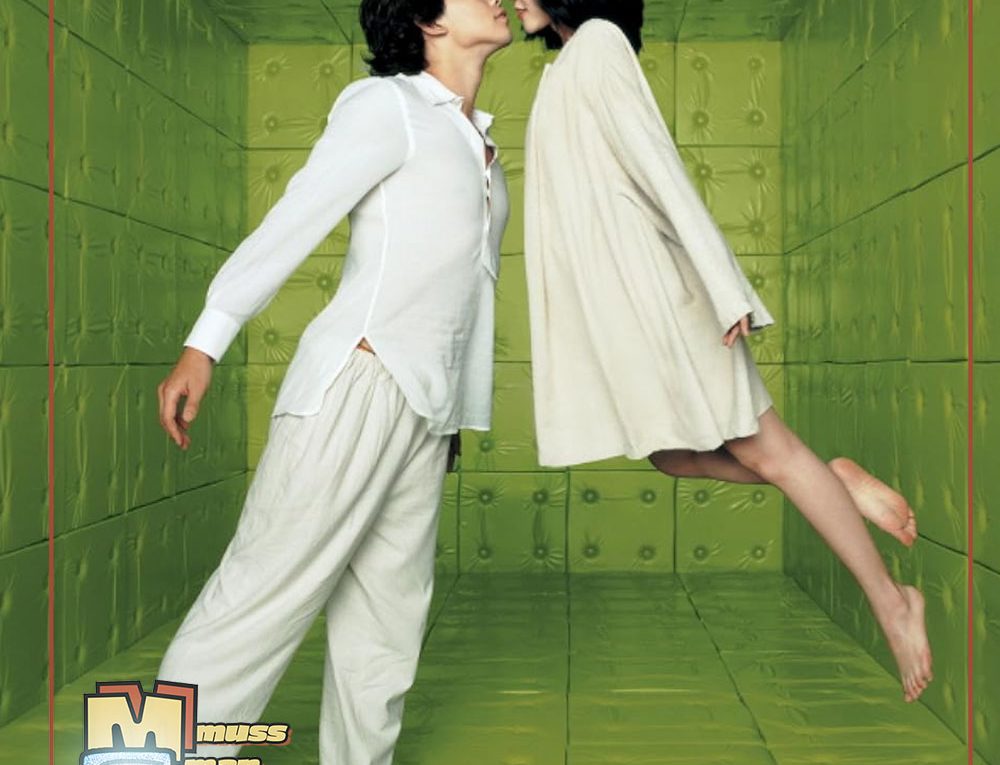

Pier Paolo Pasolini gilt als einer der widersprüchlichsten und kontroversesten Regisseure des 20. Jahrhunderts. Vom Schriftstellertum kommend entdeckte er in den 60er Jahren den Film, drehte einige Werke im Geist des italienischen Neorealismus, um dann seine ganz eigene Vision eines sozialkritischen, marxistischen Kinos zu entwickeln: In diesem ist Jesus ein Subproletarier, wird die sexuelle Entgleisung eines Marquis de Sade mit dem Faschismus der Moderne in Zusammenhang gebracht und – wie in Teorema aus dem Jahr 1968 – wird eine Kritik des Bürgertums anhand der Feiler Erotik, Liebe und Spiritualität entworfen:

Ein einfacher, handgeschriebener Zettel, überbracht von einem engelsgleichen Postboten kündigt von der Ankunft eines Besuchers. Dieser wird von der prototypischen großbürgerlichen Familie, die im Zentrum von Teorema steht, in Empfang genommen und bewirtet: Nach und nach erliegen sie alle seinem Charme (und seinem Schritt): Magd, Mutter, Sohn, Tochter und Vater. Und jeder macht in den anschließenden sexuellen Begegnungen eine Entwicklung durch: Die Magd entdeckt die Spiritualität und zieht zurück aufs Land, die Mutter erlebt einen zweiten sexuellen Frühling, der Sohn kann sich endlich seiner Homosexualität und unterdrückten künstlerischen Ader stellen. Die Tochter wird erwachsen und katatonisch und der Vater lässt alle bürgerlichen Statussymbole hinter sich.

Teorema lässt viel Raum für Interpretation. Ist hermetisch, kryptisch und schreit geradezu nach einer hermeneutischen Analyse, die Pasolinis ambivalentes Leben, Verhältnis zum Bürgertum, Sozialismus, Staat und Religion einschließt…

…Aber wir wollen hier ja auch ein bisschen Spaß haben. Also Johannes: Wenn du von einem gottgleichen Jüngling nochmal komplett aus der Spur gerissen wirst, wohin soll die Reise gehen? In die abstrakte Kunst? In die Arme zahlloser junger Männer? In die Katatonie? Als Wunderheiler aufs Land? Oder doch lieber nackt schreiend in die Wüste?

Weiterlesen